»Die NSA darf in Deutschland alles machen«

Der Historiker Josef Foschepoth hat eine bemerkenswerte Studie zur Geschichte der alliierten Geheimdienste in Deutschland vorgelegt. Nun äußert er sich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zum aktuellen Überwachungsskandal. Dabei spart er nicht mit deutlichen Worten der Kritik sowohl an der Geheimdienstpraxis als auch an der Politik sämtlicher Bundesregierungen seit Adenauer.

Die NSA darf in Deutschland alles machen. Nicht nur aufgrund der Rechtslage, sondern vor allem aufgrund der intensiven Zusammenarbeit der Dienste, die schließlich immer gewollt war und in welchen Ausmaßen auch immer politisch hingenommen wurde. […] Letztlich ist es nur Sache der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft, den nötigen Druck zu erzeugen, der in der Lage ist, die beschädigte Verfassung, die teils schlimmen gesetzlichen Regelungen und Paragrafen, nicht zuletzt die noch geltenden deutsch-alliierten geheimen Vereinbarungen zu ändern beziehungsweise abzuschaffen.

Demokratischer Frühling am Bosporus?

Ausgegangen sind die Proteste am zentralen Taksim-Platz in Istanbul. Befeuert durch das überaus harte Vorgehen der Polizei gegen ein Protestcamp breiteten sich die Demonstrationen binnen kurzem auf zahlreiche weitere Städte der Türkei aus. Offenbar geht es den Menschen dort um mehr als nur ein paar Parkschützer, es ist nicht nur ein S21-Protest à la turquoise.

Gerrit Wustmann sieht in den aktuellen Auseinandersetzungen den möglichen Beginn einer starken Zivilgesellschaft. Und damit einen Demokratisierungsschub für ein Land, das bislang zwar mit guten Wirtschaftsdaten aufwarten konnte, nicht aber mit einer wirklich umfassenden Selbstbestimmung:

Fehlende Mitspracherechte und Meinungsfreiheit, tiefe Eingriffe in das Alltagsleben der Menschen und weitreichende politische Entscheidungen, die über die Köpfe der Bevölkerung hinweg gefällt werden, haben in den letzten Jahren den Unmut der Menschen anwachsen lassen. Die türkische Demokratie beschränkt sich weitestgehend darauf, dass man am Wahltag ein Kreuzchen machen darf. In kaum einem Land sitzen so viele Journalisten im Gefängnis wie in der Türkei, kritische Medien gibt es fast nicht, Schriftsteller und Intellektuelle, die sich kritisch äußern, werden regelmäßig vor Gericht gezerrt.

Türkische Märchenstunde

Als »Nebel des Krieges« wird der Schleier aus Lügen bezeichnet, der jeden Krieg umgibt wie Pulverdampf die Kanonen. Durch das Internet sind wir nicht zwangsläufig besser informiert, die Desinformation erreicht uns aber schneller. Steven Geyer und Frank Nordhausen hinterfragen in der Frankfurter Rundschau zwei Propagandalügen des Syrienkrieges. Aufgrund des vorgeblichen Abschußes eines türkischen Flugzeuges entsandte die Bundesregierung Patriot-Raketen in die Türkei. Doch nicht nur blieb umstritten, ob der Absturz auf syrischem Hoheitsgebiet begann. Vielmehr konnten »keine Spuren von Raketenbeschuss am Wrack des veralteten F4-Phantom-Jets« nachgewiesen werden. Auch beim jüngsten Attentat im türkischen Reyhanli nahe der syrischen Grenze stellen sich Fragen: So soll der türkische Geheimdienst MIT Warnungen ignoriert haben. Wie dem auch sei: Die deutschen Medien geben in der Mehrzahl ein schlechtes Bild im syrischen Bürgerkrieg ab, indem sie die Hintergründe ausblenden und sich vor den Karren einer Kriegspartei oder den Interessen der Regionalmächte spannen lassen.

Steuern im Wahlkampf

SPD, Grüne und Linkspartei versprechen im Wahlkampf deutliche Steuererhöhungen für Wohlhabende. In zahlreichen Medien werden diese Pläne sehr kritisch behandelt. Leider aber nicht immer mithilfe seriöser Argumentationen, findet Wolfgang Lieb. Demnach würde hauptsächlich auf die nominal steigenden Steuereinnahmen und auf die Gefahren für »die Wirtschaft« verwiesen. Dabei seien andere Kriterien viel aussagekräftiger. So sei der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer in den 90er Jahren mit 53 Prozent weit höher gewesen als ihn nun rot-rot-grün anheben wollten. Hinzu komme die Abschaffung der Vermögensteuer sowie die drastische Senkung einiger anderer Kapitalsteuern in den vergangenen Jahren. Die Steuerlast für Vermögende und Spitzenverdiener ist also ganz erheblich gesunken. Abgesehen von diesen Fakten stimme eine deutliche Mehrheit der Bürger den Steuererhöhungsplänen zu, wie verschiedene Umfragen ergeben.

Kalter Putsch

Vor knapp einem Jahr wurde der linke Präsident Paraguays, Fernando Lugo, in einem fragwürdigen Verfahren vom Parlament abgesetzt. Anlass war ein Gefecht zwischen Kleinbauern und Polizisten, bei dem 17 Menschen starben. Nun schickt sich die Rechte an, bei den Neuwahlen von Präsident und Volksvertretung einen großen Sieg einzufahren. Dann könnten die Colorados erneut an die Macht zurückkehren, die sie bis 2008 für über sechzig Jahre besaßen. Ihr bekanntester Akteur war der jahrzehntelang brutal regierende Alfredo Stroessner.

Paraguay ist noch immer eine zutiefst patriarchale und gespaltene Gesellschaft. Armut, wirtschaftliche Rückständigkeit und eine weit verbreitete Korruption grassieren im Land. Die zaghaften Reformversuche Lugos etwa im Bildungsbereich drohen nach der Wahl endgültig rückgängig gemacht zu werden. International gab es insbesondere in den lateinamerikanischen Staaten große Vorbehalte gegen den erzwungenen Rücktritt Lugos. Mittlerweile hat man sich aber im Ausland damit abgefunden und sucht nun den Schulterschluss mit den kommenden Machthabern.

Kein Abklingen

Über zwei Jahre ist seit Beginn der simultanen Katastrophen in Japan vergangen. Während die Trümmer der Tsnunamiwelle abgeräumt wurden, nahm die Kernschmelze ihren Lauf. Niemand weiß, wo im Containment sich die geschmolzenen Kerne befinden und in welchem Zustand sie sind. Zwar scheint die Kühlung zu funktionieren, doch der Kreislauf ist improvisiert und voller Lecks. Die größte Sorge gilt dem Abklingbecken des vierten Reaktorblocks, in dem unversiegelt verbrauchte Brennelemente lagern. Mehrmals fiel die Kühlung bereits aus, nach etwa sieben Tagen ohne Kühlung droht die Katastrophe. Das gleiche Szenario gilt für den befürchteten Einsturz des Beckens bei einem erneuten Beben – der Betreiber versuchte dieses zu stabilisieren. Die bereits freigesetze Strahlung bedroht die Bevölkerung, insbesondere bei vielen Kindern wurden Veränderungen an den Schilddrüsen sowie eine erhöhte Anzahl an Fehlgeburten in der Präfektur Fukushima festgestellt. Somit kann keine Rede davon sein, dass der Betreiber die Situation im Griff hat. Mißtrauen entsteht auch aus angeblich immer wieder ausfallenden Meßgeräten. Neben den bereits eingetretenen Folgen für Mensch und Umwelt ist auch ein umfassendere Katastrophe nicht ausgeschlossen.

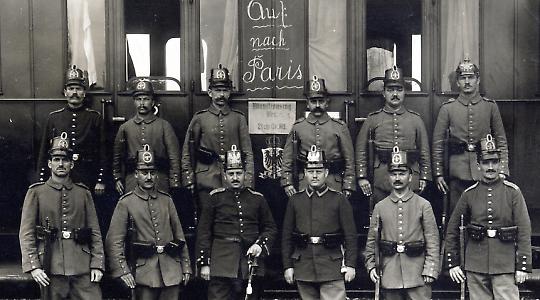

»Ich halte einen Krieg für unvermeidbar«

In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg heizten alle europäischen Mächte den Rüstungswettlauf an. Das verursachte einerseits enorme Kosten, andererseits erhöhte es die Kriegsgefahr beträchtlich. Immer mehr verschob sich der Blickwinkel der Entscheidungsträger: Weg von politischen Erwägungen hin zu rein militärstrategischen. Gerd Fesser gibt in der Zeit einige Einblicke in den politischen Prozess, wie er sich in Deutschland vollzog. Dabei verweist er auf mehrere interessante Aspekte, die mit der Aufrüstung einhergingen.

So hatten konservative Kreise im Militär durchaus Vorbehalte gegen die neue Heeresvorlage. Denn eine massive Vergrößerung der Armee würde zwangsläufig dafür sorgen, dass zunehmend bürgerliche Offiziere requiriert werden müssten und damit das Offizierskorps als Domäne der Adligen infrage stellen würden. Zugleich bedeutete das für die Mannschaften, weitaus stärker als bisher städtische Arbeiter einzuberufen. Das sorgte bei manchem Offizier für schlaflose Nächte und malte das Gespenst der Revolution an die Wand. Übrigens nicht ganz zu Unrecht, wie es sich im November 1918 dann zeigen sollte. Aber noch ein anderer Punkt verdient Beachtung: Die Finanzierung des Rüstungsprogramms erfolgte über Vermögenssteuern. Das versetzte die Sozialdemokratie in eine Zwickmühle. Zwar lehnte sie die Aufrüstung traditionell ab, zugleich plädierte sie ebenso anhaltend für eine Besteuerung des Besitzes. In dieser Situation bewilligte sie als größte Fraktion im Reichstag die Steuererhöhungen, lehnte die Heeresvorlage selbst aber ab. Leider behandelt Fesser nicht die Frage, inwiefern diese partielle Einbindung der SPD eine Vorstufe für die spätere Zustimmung zu den Kriegskrediten und generell die Integration der Arbeiterbewegung war.